古舘伊知郎

時代の実況者、古館伊知郎が走りぬけた12年

自らの意見や思い、感じ方を、自らの言葉で視聴者に語りかけた古舘伊知郎キャスターが3月31日、「報道ステーション」における最後の出演を終えた。前任の久米宏と同じく、アナウンサーというしゃべりのプロからキャスターへ転身した古舘の12年間を明治学院大学文学部芸術学科の古川柳子教授が振り返る。

■ 古舘報道ステーション、最後の7分38秒

花束贈呈も、儀式的な送る言葉も、奇をてらった演出もなかった。無遅刻無欠勤で「報道ステーション」を勤め上げた古舘伊知郎キャスターは最後はしっかりカメラと向き合い、想いの詰まった見事な一人語りで12年間の幕を引いた。

毎日毎日、目を通し続けた視聴者からの膨大なメール。賛辞に喜び、徹底的な罵倒に傷つきながら、結果そのすべてが自分を育ててくれたと思えるようになった心境と感謝。「圧力」による降板説を明確に否定しながら、返す刀で、以前より報道番組で自由にものが言い難くなっている空気も指摘。人が皆空気を読み一方向に流れる時こそ、「水を差す」行為や言動が必要だとする言葉を引きながら、「つるんつるんの無難な言葉で語られた番組などちっとも面白くありません」と力をこめる。人間が情熱をもって番組を創れば多少の偏りは生じるけれど、全体的にほどよいバランスをとればいい。

12年続ける中で育ってきた「言うべきことは言う」という報道ステーション魂を引き継いでほしいと、後任の富川悠太キャスターにエールを送る。視聴者には新しいキャスターや番組を長い目で見守ってもらいたいと懇願し、最後に「皆さん、ありがとうございました!」と深く頭を下げた、刹那、画面はCMに切り替わる。最後の一秒まで語りつくした7分38秒間。実に、実況の達人古舘伊知郎らしいファイナルだった。

キャスターにも「芸風」というものがある。キャスターとしての資質云々ではなく、その人物が核とする思考や表現のスタイルのようなものだ。そこには彼らがキャスターの座につくまでのメディアとの関わり方が濃くにじみ出るように思う。たとえば新聞記者(筑紫哲也)、テレビディレクター(田原総一朗)、ラジオパーソナリティ(久米宏)。そして古舘の原点がテレビ実況者であることは言うまでもないだろう。

■ 社会の実況という「芸風」

一般的に、実況者はその場の状況をただ口先で描写しているだけと思われがちだが、実況とはそんな生易しいものではない。卓抜な実況者には、伝える対象についての膨大な知識と、刻々と展開する現実のどこに着目し、何を切り取るのかを瞬時に判断する凡庸でない視点が求められる。そのうえで初めて、正確かつ豊かにイメージを伝える言葉の力が問われてくるのだ。

古舘がまだ駆け出しアナウンサーで早朝番組のやじうま新聞を読んでいた大昔、私もADとして同じフロアを這いずり回っていた一時がある。その頃から古舘の実況に対する努力は尋常ならざるものがあった。日常の中の風景を常に脳内実況し、手垢にまみれた予定調和を破る言葉を捜し、イメージを喚起する語りを編み出す努力が水面下で続けられていた。

対象がたとえ動かぬものであっても、奔放に視点を動かしながら実況しきってやるという意欲は、後にトークライブで自分の脳のレントゲン写真一枚を肴に2時間半しゃべり倒すという快作も生む。何をどう見て、いかに語るか。「知識」「視点」「言葉」の三点セットの鍛錬は、古舘がさまざまなジャンルの番組をこなしてきた原動力であり、キャスターとしての「芸風」を確立してきた基盤だったといえるだろう。

今でこそ自分の考えを鮮明に打ち出すキャスターだったと見られる古舘だが、彼が報道ステーションを始めた頃、必ずしもそういうイメージはなかったように思う。転機はやはり東日本大震災だっただろうか。被災地、原発、辺野古、安保法案など、さまざまな連鎖の中で生まれていった出来事の現場に、古舘自身が赴くことも多くなった。現場を目の当たりにし、そこで出会った人々の姿に共感を寄せる時、それを伝える古舘の言葉は熱を帯びた。

古舘の反原発姿勢を語る際、よく引き合いに出されるのが、東日本大震災1周年特番の最後に語った「私は日々の報道ステーションの中でもそれを追求していきます。もし圧力がかかって番組を切られても、私はそれはそれで本望です」というコメントだ。この時は「圧力」の有無に関心が集まり、切り取られたフレーズだけが有名になってしまったために、古舘がどんな文脈でこの言葉を吐いたかは忘れ去られてしまったように思う。

彼は都会のまばゆい光を顧みつつ、主な産業がない地域が都会のための原発を誘致せざるをえない現実を根本的に議論していかないと「生活の場を根こそぎ奪われてしまった福島の方々に申し訳が立ちません」と語り、その後に例の言葉を続けたのだ。福島の現場で出会った被災者の心中や原発の事故現場で向き合った風景。そこで感じた、自分自身も無自覚に加担している東京と福島の矛盾。感覚的といってしまえばそれまでだが、あの言葉を古舘に言わせたものは、自分が感受した現場に対する真面目さだったのではなかったか。

さまざまなバランスをとることが求められる報道番組での日々を、古舘は「言っていいこととダメなことの綱渡りの不自由な12年間」と総括した。自分の想いをそのまま語れない「視点」と「言葉」のせめぎ合いの中で、それでも「言うべきことは言う」という姿勢を支えていたものは、観念的なジャーナリズム論ではなく、自分が見て、聞いて、知ってしまった現実を正直に語ろうとする、社会の実況者としての矜持のようなものではないかと思う。

■ 環境変化のなかで「偏り」とは何かを考える

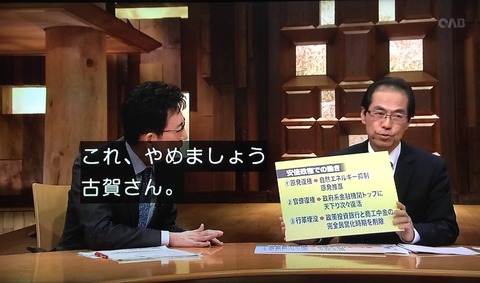

古舘が降板を発表した後の3か月間、腹をくくったコメントが続発したと話題になった。

5年目の3・11の特集は福島県の子どもたちの甲状腺癌。5年間で166人出ている状況が専門家の間でも意見が分かれ、県の検討委員会が原発事故との因果関係は考えにくいとの見解を出していることについて、「因果関係は考えにくいという言葉は都合がいい言葉だなと私は感じています。因果関係がはっきり否定はできないと言っているわけですから、因果関係があるんじゃないかという前提でじっくり調べていくプロセスが必要だと思うんですね」。

偏向報道に対して停波も有り得るとの高市総務大臣の発言に対するジャーナリストたちの抗議のニュースを受けて、「現在の政権の考え方に沿う放送をやることがイコール放送法でいう放送の公平公正かというと、私は違うという風に考えております」。

古舘の最後の現場レポートは、ドイツのワイマールからだった。世界で最も民主的といわれた憲法の中の国家緊急権という一条項が結果的にナチス独裁に道を開いてしまった史実を伝え、自民党の憲法改正案にある緊急事態条項が持つ危うさを指摘した特集の最後に、「とにかく立ち止まってじっくり議論することが重要ではないかという思いでこの特集を組みました」。

■ 「偏り」についての投げかけは問題提起だった

見返してみて改めて思う。古舘のコメントは自分の意見を前面に出すというより、あくまで議論や熟慮を求めるものだった。逆にいうと、このような当たり前なことを言うために「窮屈さ」を感じたり、「ぶれちゃいけない」と踏んばったりしなくてはならない現状自体について、私たちは今、猛烈に考えなくてはならないのではないだろうか。そう考えた時、古舘の「偏り」についての投げかけは、今の状況に対する大きな問題提起だった。

「人間がやっているんです。人間は少なからず偏っています。だから情熱をもって番組を創れば、多少は番組は偏るんです。しかし、全体的にほどよいバランスに仕上げ直せば、そこに腐心していけばいいのではないかと、私は信念をもっています」

古舘があえて最後にこれを言わなくてはならなかった背景には、キャスターが自分の意見を言うことを「偏っている」とする、このところの奇妙な風潮が、猛烈な古舘批判に繋がっていたからだろう。テレビ局に寄せられた古舘についてのコメントやネットの中の議論を見てみると、当然のことながら、自分の意見が古舘と同じ人は彼を賞賛し、違う人は「古舘は偏っている」と非難する。つまり、キャスターの「偏り」を判断する根拠は、多くの場合、自分の視点が中立だという前提なのだ。

問題は安倍政権がテレビ局に対して「偏向」と文句をつける基準も、自分と違う意見は「偏っている」というネット世論のレベルと大して違いがないことだ。そしてさらに問題なのは、この政府の幼稚な圧力やネットの炎上を恐れて、報道機関が協力しあって筋の通った反論をするでもなく、空気を読んで自己規制に陥り始めていることだろう。自分の考えを言うことは、放送法以前に憲法で「言論出版その他一切の表現の自由」として保障されている。個人の視点なき言論は有り得ない。本来、人間が10人いれば10の視点があるということが前提のはずだ。

アメリカではチャンネル数が少なかった時代にテレビ局に課されていた「公平原則」が1980年代に撤廃された。さまざまな立場の発信が担保できる多チャンネル時代に入っていくなかで、「公平原則」はむしろ言論の自由を侵害するとの考え方からだ。論点のあるテーマにおいては、視聴者自身が公平性を判断するための多様な情報を提供することが重要だと考えられている。日本としてどう考えるかは議論の余地はあるとしても、テレビの外の場外乱闘も激しくなっている時代、「中立」という言葉が多様な視点を撚り合わせていくための議論を阻むものであってはならないだろう。

「報道ステーション」が始まった2004年は、ブログ、SNS、動画投稿サイトなどの普及と共に、一般の人々が自ら発信するハードルが急激に下がり始めた時期だった。ネットの中のコミュニケーションは次第に影響力を持ち始め、良し悪し両方の側面で現実の出来事の起こり方をも変え始めた。

古舘がキャスターとして走り抜けた12年は、メディア環境の構造変化がかたちとして見え始めた過渡期に重なっていたともいえる。それまでだって視聴者はテレビの前でキャスターに毒づいていただろう。しかし政治家や評論家のみならず、一般の人々が自分の好き嫌いや憶測、断片情報をもとにキャスター批評を公共空間に発信するような事態は、20世紀のキャスターたちは経験していないはずである。それが「言っていいことと悪いことの綱渡り」の難易度を上げていた要因となっていた側面も否定できないだろう。

■ 「言論の偏り」の意味を考える機会に繋がればいい

言葉があふれているようでいながら議論はなく、ひとたび空気が動き出せば一方向に流れていってしまう時代。だからこそこれまで以上に、大勢の中で見落としてしまうような視点を提示し、そこに意味を見つけていく力量が、キャスターには求められる。願わくば、古舘の渾身の問題提起が、報道現場やメディア批評のなかで、「言論の偏り」とは何なのかを改めて考え本質的な議論の機会に繋がればと思う。

日々のニュースシーンから古舘キャスターが退場した後、いったい誰が「水を差す」役割を果たすようになるのだろう。だが一方で、彼が12年間で培った知識と視点と言葉を携え、次にどんなフィールドを選ぶのかは楽しみだ。

社会の空気を作っているのは報道だけではない。時代が暗転していく時、真っ先に人質に取られるのは実は娯楽である。次なるフィールドがどこであっても、自由な視点と洒脱な言葉で存分語り続けてほしい。投げた言葉が議論を呼ぶなら、それを逆手にとって多様な視点を実況してもらいたい。言いたいこと、言うべきことをどこまで言えるか、それはその国の民主主義のバロメーターでもあるのだから。

東洋経済オンライン記事より

画像、リンクは追加しています。

古舘伊知郎と言えば

プロレス、F1、テレビアカヒで、

偏向するなと言う方が無理です。

もう偏向しなくとも、

国民はみんな気が付いてしまった?ですね。

昔の古舘伊知郎に戻れるか?